Rédigé par:

Eva Giard

Étudiante, Université de Montréal.

Cette entrevue est la troisième d’une série de portraits de militants et militantes qui tentent de faire advenir un internet plus sain, et un rapport aux technologies numériques plus intentionnel et critique. Nous voudrions rendre visibles certaines initiatives, certaines pratiques, et peut-être faciliter la résistance en montrant en quoi elle est possible. C’est peut-être ça, le militantisme; rendre saillantes les prises d’action, sculpter des affordances dans le monde. Nous rencontrons aujourd’hui Max Pinsard, un ancien membre du Low-Tech Lab de Montréal. Ce collectif est aujourd’hui inactif, mais nous trouvions important de mettre en lumière leur démarche, leurs valeurs, et les enjeux défendus.

Q: Peux-tu présenter le Low-Tech Lab Montréal?

Le Low-Tech Lab de Montréal a été créé vers 2018. Le fondateur (Félix Dupuis, avec quelques autres personnes que je ne connais pas) voulait créer une antenne du Low-Tech Lab français, et expérimenter avec quelques petites créations. Vers 2019, je l’ai rejoint avec quelques autres personnes. On a beaucoup plus lié le projet au mouvement de la décroissance, en participant notamment plusieurs fois au festival de la décroissance de Montréal. Au début on faisait quelques fabrications, quelques inventions. Parmi nos travaux, on avait une parabole solaire, des appareils qui permettent de moins perdre de la chaleur quand on cuisine, des choses comme ça… On était très centré.e.s sur le côté technique, avec surtout des ingénieur.e.s dans l’équipe. À l’époque et jusqu’à maintenant, beaucoup des membres étaient français.e.s et finissaient par repartir en Europe, ce qui fait que le Low-Tech Lab de Montréal est actuellement inactif.

Q: De façon plus concrète, comment vous organisiez-vous?

Le pôle montréalais du Low-Tech Lab a un axe beaucoup plus technocritique et théorique que d’autres antennes, souvent plus axées sur des expérimentations, des tutoriels de fabrication…Ça nous a amené.e.s à faire plusieurs conférences sur le Low-Tech, sur les dérives de la technologie moderne qu’on voulait mettre en lumière et dénoncer, notamment avec l’UPop. C’était assez compliqué de savoir si les gens résonnaient avec notre message, ou d’avoir des retours à la suite des conférences. C’est entre autres pour ça que j’ai lancé la « Fresque des Low-Tech », un atelier participatif où les gens co-construisent une critique du système technique, et une solution viable qui tend vers le Low-Tech.

Au niveau du fonctionnement structurel; on avait beaucoup de membres qui venaient de l’ETS, donc on se rejoignait beaucoup là-bas. Sinon c’était dans des cafés, des bars associatifs, coop la récolte, bâtiment 7… On ne s’est pas embêté.e.s à créer une structure officielle. On préférait avancer sur nos projets plutôt que se dire qu’on allait forcément grossir donc qu’il fallait passer du temps à établir une structure. Les membres étaient assez fluctuant.e.s, mais on oscillait autour d’une dizaine de personnes.

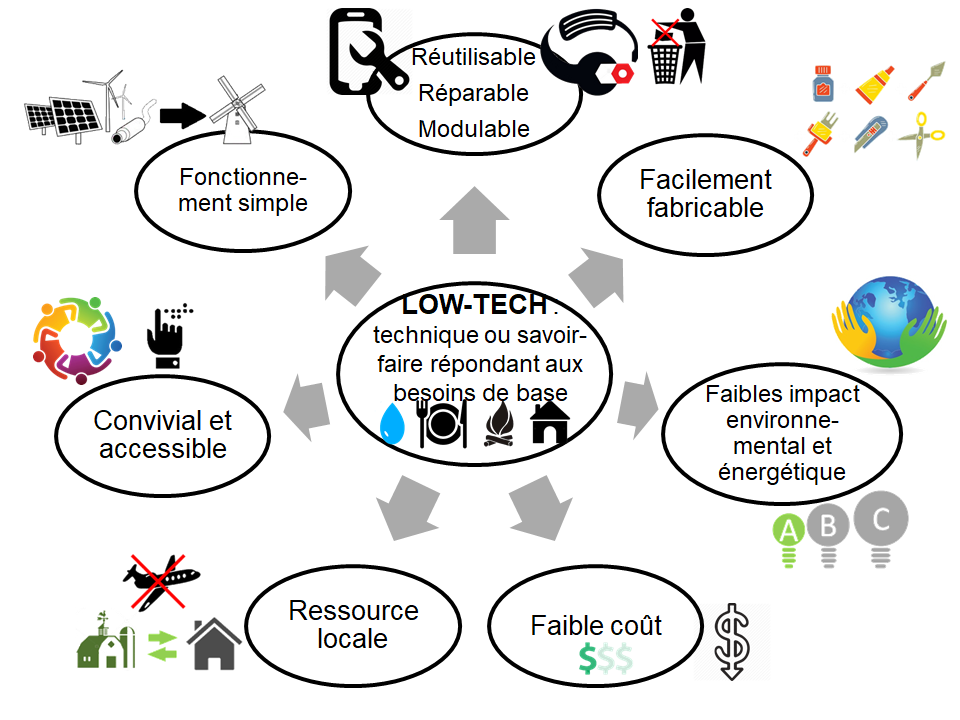

Q: Quelle définition donniez-vous du Low-Tech?

Celle qu’on retrouve dans notre manifeste: « Les low-techs visent à combattre la tendance à créer des technologies qui sont d’utilisation apparente de plus en plus simple, mais qui cachent une complexité interne de plus en plus grande. Les intermédiaires entre l’action d’un utilisateur et l’assouvissement d’un besoin doivent donc être réduits au minimum ».

Q: Quels seraient l’histoire et les représentants de ce terme de Low-Tech?

Dans l’idée de Low-tech, il n’y a rien de nouveau. C’est une réflexion qui est née avec les chocs pétroliers des années 70, également impactée par le club de Rome et le rapport Meadows; ou également le fait que les trente glorieuses s’achèvent et on prend doucement conscience que la croissance ne peut pas continuer jusqu’au ciel. La réflexion est marquée par des gens comme Schumacher, Mumford, Ellul qui leur est même antérieur… La technique et le progrès vont devenir le problème, plus même parfois que le capitalisme. Plusieurs auteurs vont cibler la technique comme étant l’enjeu et écrire de concert, avec Ivan Illich aussi, par exemple. Après il y a une sorte de fin, avec Reagan, America is back etc; il va falloir gagner la guerre froide, aller sur la lune… Là, j’ai l’impression que la technocritique a été un peu enterrée. Je pense que le courant a vraiment repris avec la crise de 2008. Le Low-Tech Magazine, par exemple, a été créé en 2008. Il y a une sorte de renouveau, et encore plus actuellement avec les crises environnementales qui s’intensifient. Y a toute une gradation comme ça, mais les Low Tech sont mentionnées depuis 2008 au moins. Après y a eu Philippe Bihouix en 2014, avec son livre « L’âge des Low Tech: vers une civilisation techniquement soutenable », puis le Low-Tech Lab en 2016… Voilà les sortes d’initiatives ou moments marquants du concept de Low-Tech.

Q: Est-ce qu’il y a des enjeux précis que toi ou des membres du Low-Tech Lab avez constatés, qui vous auraient motivés à vous investir dans le projet?

Le Lab est né avec le constat de la fin de la croissance verte et du technosolutionnisme. Il y avait beaucoup d’ingénieur.e.s dans le Lab, biberonné.e.s à cette idée (le technosolutionnisme) qu’on peut trouver une solution technique à n’importe quel problème; beaucoup sont arrivé.e.s à la conclusion que ce n’est pas une idéologie compatible avec la protection de l’environnement et l’état de la société en général.

La pandémie n’a pas été qu’un frein, elle a aussi alimenté certaines réflexions. On a remarqué dès son début que le numérique commençait à partir dans tous les sens. On a voulu creuser cette question, en collaboration avec une autre asso montréalaise, les « Shifters Montréal». En France, The Shift Project avait sorti un rapport sur les impacts environnementaux du numérique en France. J’ai entrepris de faire un rapport du même genre, pour le Canada et le Québec. On prenait en compte les tonnes de carbone contribuant à l’effet de serre, l’usage de métaux, la pollution générée par la terre déplacée pour pouvoir les extraire. Ça a été fait en co-casquette entre le Low-Tech Lab et les Shifters MTL. Ça m’a permis de creuser la question du numérique et ses impacts écologiques au Québec et au Canada, où la situation est un peu particulière étant donné des choses comme l’hydrocarbure, la taille du pays, le Canada qui cherche à connecter sa population en haut débit…

Le rapport coïncidait un peu avec la réalisation, plus personnelle, que Montréal est une ville qui se veut assez verte, avec beaucoup d’initiatives environnementales, mais également une dimension très axée sur le numérique. C’est une réalité un peu contradictoire, de dire d’un côté qu’on est super vert, et de l’autre qu’on est super high-tech. Donc ça a peut-être motivé une envie d’exorciser Montréal de ses penchants technosolutionnistes.

Q: C’est assez général et immense comme question, mais pour toi, à quoi ressemble une technologie saine?

On donnait généralement des adjectifs pour décrire cette hypothétique technologie saine, et chacun a besoin d’être pris dans un tout, un ensemble. Par exemple, un des adjectifs est « accessible », mais l’accessibilité seule ne suffit pas. Tu pourrais te retrouver avec un truc low cost, ce qui n’est pas souvent écologique. Les trois qualificatifs qu’on retrouve souvent sont “utile, accessible, durable”. À Montréal, le lab essayait vraiment de faire du local. Quand tu détruis l’environnement localement, tu en ressens beaucoup plus les impacts que quand c’est à l’autre bout du monde, ce qui aide forcément à en être conscient.e.s.

Il y a aussi l’idée de pouvoir réparer, maintenir ton objet technique de façon autonome, et ça rejoint le côté accessible; si c’est pas réparable, compréhensible par tout le monde, ce n’est pas un bon choix. On y retrouve aussi la notion de durabilité, avec des outils qui vont pouvoir être améliorables dans le temps.

Après il y a le côté utile, qui va je pense être le plus important. Si l’objet n’est pas utile, il n’est pas low-tech, le critère permet vraiment de trancher dans le vif. Par exemple, une imprimante 3D que t’utilises pour imprimer des coques d’iPhone, c’est pas utile, c’est pas une nécessité première. On aimerait bien faire des choses pour le fun mais ça demande de l’énergie, des ressources qui pourraient être mieux investies ailleurs.

Après pour des exemples ; souvent le Low-Tech mène à dé-machiniser, revenir à des choses plus mécaniques, qui font appel à la force humaine. On utilisera aussi beaucoup l’énergie passive, donc l’énergie qui est présente dans l’environnement sans avoir à trop intervenir. Ça va être du solaire, de la chaleur… Si tu veux pas utiliser de frigo en hiver, t’utilises le froid dehors, si tu veux pas utiliser de lumière artificielle, t’utilises celle du soleil… Finalement, il y a parfois l’idée de matériaux naturels, organiques. Il faut aussi vraiment le coupler avec les autres adjectifs, parce que si tu récupères des matériaux naturels pour de la production à grosse échelle par exemple, tu détruis tout. Donc en le faisant avec intelligence, respect et intention, t’arrives à quelque chose de pas trop mal.

Q: Avec un Low-Tech Lab un peu inactif à Montréal, qu’est-ce qu’il y reste de ce genre d’initiative et réflexions?

Il y a toujours le mouvement de la décroissance assez présent à Montréal et qui est encore un peu sur le créneau de la critique de la technologie, dont Polemos est un exemple. C’est vrai que c’est dommage, parce que comme je l’évoquais, il y a à Montréal beaucoup de gens qui sont peut-être un peu trop techno-enthousiastes et ne voient pas forcément les conséquences qui viennent avec. J’ai l’impression qu’il y a de plus en plus de dérives dans tout ce qui est recherche sur l’Intelligence Artificielle, et je m’inquiète un peu des conséquences qui peuvent en découler.

Bibliographie

Low-tech lab de Montréal. (2020, 7 avril). – à Montréal [image en ligne]. Facebook. https://www.facebook.com/LowTechMtl/photos/a.1268874460169600/1268877120169334/